publications

Julie André-Garguilo, La fabrique de l’architecte extraordinaire.

L’Architectural Association School, 1965-84,

thèse de doctorat en architecture

sous la direction de Jean-Louis Violeau et Pierre Chabard, université Paris-Est, 2020

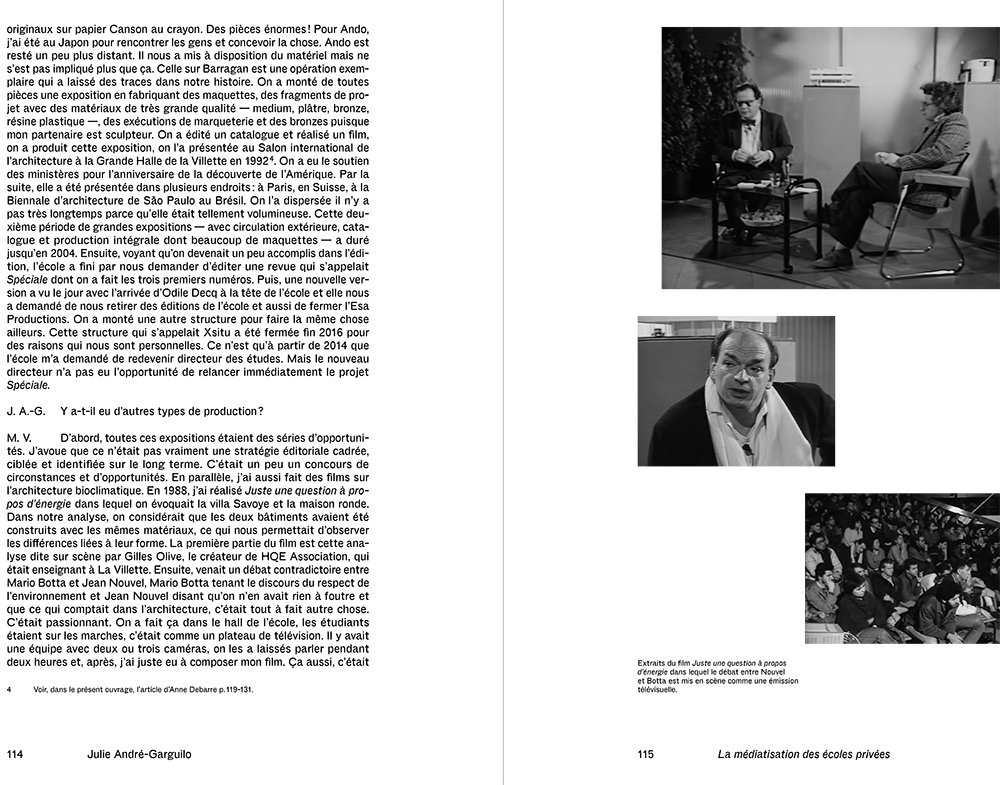

Julie André-Garguilo, «La médiatisation des écoles privées d’architecture»

in 1989, hors-champ de l’architecture officielle :

des petits mondes au Grand, Transmission,

Paris, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais, 2021, pp. 109-118

En mars et avril 1989, les locaux de l’École Spéciale d’architecture (Esa) accueillent l’exposition Le projet éditorial de l’Architectural Association School de Londres qui présente deux publications de l’école anglaise. Évoquer ce moment de rapprochement permet d’aborder les mécanismes de valorisation de deux structures d’enseignement privées qui s’inscrivent toutes deux en marge de l’enseignement architectural de leur pays.

L’article retranscrit un entretien mené en avril 2018 avec Marc Vaye, commissaire de l’exposition de l’AA School à l’Esa. Il revient sur quelques médiations mises en place à l’Esa à partir des années 1980, notamment par le biais de sa structure, Esa Productions, fondée en 1983. En écho, les images qui l’accompagnent présentent les médiations développées dans les années 1970 et 1980 à l’Esa et à l’AA School. Ces deux sources – orale et contemporaine pour l’une, graphique et passée pour l’autre – se répondent ici pour montrer une stratégie commune de valorisation au sein d’écoles d’architecture privées et les rapprochements institutionnels à l’œuvre.

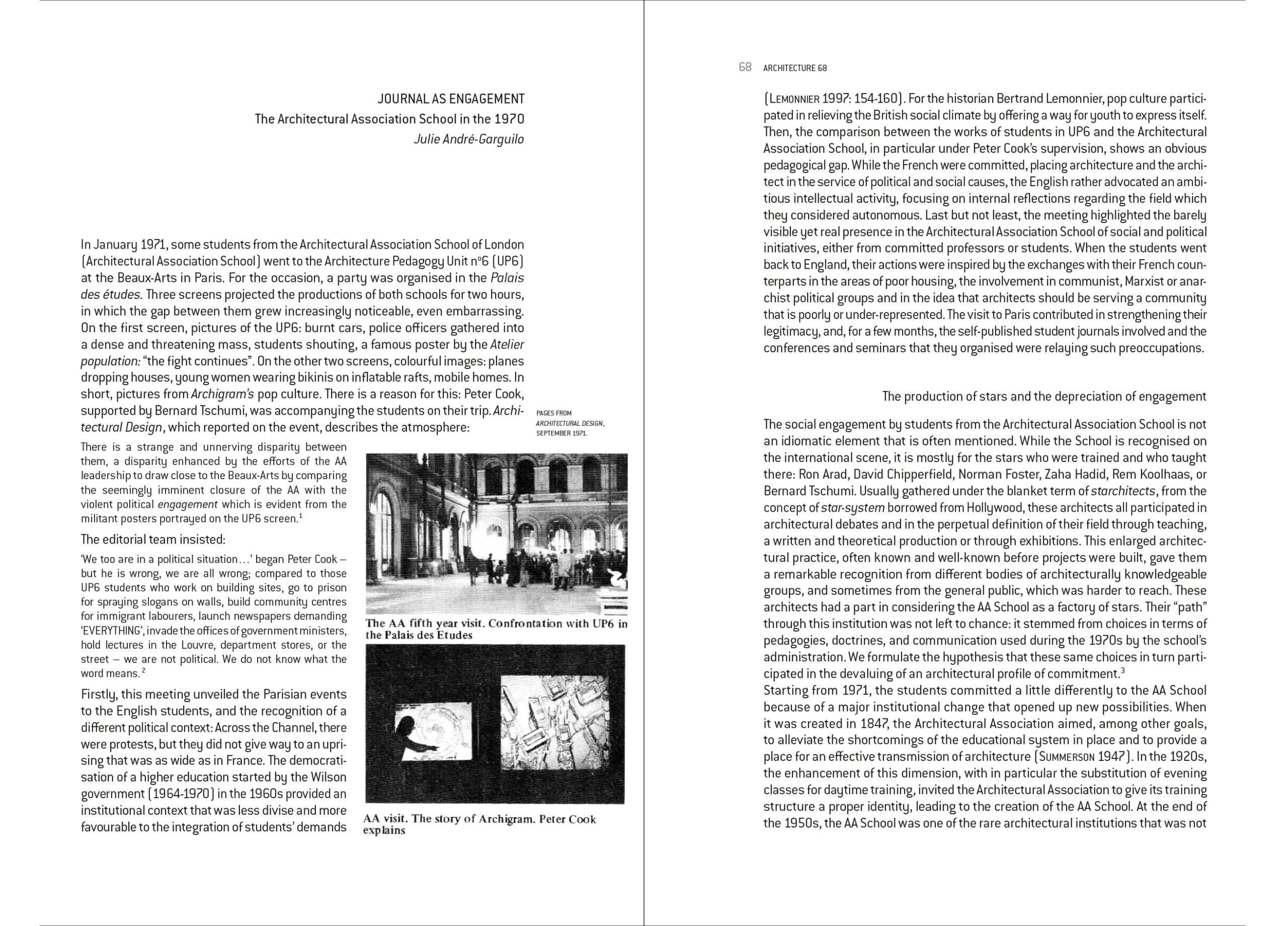

Julie André-Garguilo, «Journal as engagement.

The Architectural Association school in the 1970 »

in International Panorama of the Renewal of Education. Architecture 68,

Paris, MétisPresses, 2020, pp.67-76.

Ce chapitre d’ouvrage se penche sur la façon dont la stratégie institutionnelle d’un établissement, toujours l’Architectural Association School, participe à déprécier certaines doctrines architecturales au profit d’autres. À la fin des années 1960, l’école anglaise connaît un changement institutionnel important qui ouvre la porte à une redéfinition de sa ligne pédagogique. Le détachement d’avec la politique constructive du Riba permet à ses membres de repenser la nature de leur discipline et certains s’engagent alors dans les luttes sociales et urbaines. Pourtant, ces actions qui bénéficient de moyens pédagogiques et de soutiens institutionnels au début des années 1970 périclitent progressivement, rattrapées par la logique concurrentielle de l’école qui favorise les productions individuelles recentrées sur une vision culturelle et artistique de l’architecture. Pour illustrer la dévalorisation de cet engagement social et politique par la stratégie d’école, cette recherche s’appuie sur la revue étudiante AA Newsheet. L’article expose la récupération par la direction de l’école de ce canal d’expression parallèle sous la forme de deux nouvelles publications : les Ghost Dance Times et les Event List.

Julie André-Garguilo, «Modeler l’architecte »,

Plan Libre, n°174, mars 2020, p.11

Pour le numéro 174, l’équipe éditoriale propose à des doctorants et jeunes docteurs de présenter sous un court format leur recherche académique. Cet article revient donc sur la thèse de doctorat, déposée six mois plus tard.

Julie André-Garguilo, «L’enseignement de l’architecture mis en concurrence.

quand le projet devient matière de communication»,

MEI, Médiation et information

janvier 2019, n°45, pp. 205-216

Cet article fait l’hypothèse que tout comme l’exercice de projet mené dans un milieu professionnel par un architecte, celui artificiel élaboré dans un cadre pédagogique par un étudiant entretient des interactions décisives avec son environnement de conception. Plutôt que de disparaître, il nous semble que ces interactions changent de nature. Nous proposons d’observer ici la façon dont un système pédagogique concurrentiel participe à redéfinir les exercices de projet qui y prennent place. Pour mener cette réflexion, sont analysées deux unités d’enseignement de projet qui se déroulent au sein de l’Architectural Association School de Londres durant les années soixante-dix et quatre-vingt, alors que l’école adopte une grille pédagogique basée sur la mise en concurrence des unités. L’analyse de deux premiers cas d’unités révèle les conséquences des interactions non pédagogiques qu’elles entretiennent avec l’école : la première adopte progressivement une ligne commune de problématiques, et de références théoriques et bâties alors même que ses enseignants s’y refusaient pour éviter toute forme de mimétisme. La deuxième fait face à la valorisation et l’attrait des documents graphiques comme moyens de représentation du projet quand elle-même s’appuie principalement sur le média de l’écriture. Cette double observation nous amène à considérer un troisième cas d’étude qui, à la différence des deux précédents, se nourrit des ambitions à la fois pédagogiques et communicationnelles de l’école pour se construire. Cette dernière unité correspond à une forme hybride d’enseignement du projet où les éléments jusque là servis (l’architecture) et servants (la communication) fusionnent.

Julie André-Garguilo, «Les fonds et les collections de l’Architectural

Association School de londres», Colonnes,

Archiver l’enseignement de l’architecture, 2018, n°34, pp. 37-41

Basé sur une série d’entretiens inédits, cet article présente les différents fonds d’archives de l’école. Il met en perspective cette politique de sauvegarde – colossale ramenée à la taille physique et institutionnelle de la structure qui l’accueille – avec la volonté plus ancienne de l’établissement de construire sa propre histoire. À ce titre, il interroge la mission de l’archiviste qui en même temps qui récolte les traces de l’histoire en même temps qu’il les commentes et dessine les contours d’un rapport actif à ces fonds.